Etre capable de lire, de décrire et d’interpréter un graphique statistique constitue une compétence importante dans pratiquement toutes les disciplines enseignées dans l’enseignement supérieur. Or si les cours de statistiques se focalisent sur la manipulation de données et la production de tableaux et graphiques par les étudiant-e-s, ils insistent moins sur la lecture, la description et l’interprétation de ces données présentées sous des formes diverses, dont des graphiques. C’est en tout cas le constat posé par un enseignant en sciences criminelles de l’Université de Lausanne, Daniel Fink. Il a donc obtenu un financement du Fonds d’Innovation Pédagogique de l’université pour lancer le projet Decrigraph en 2013 dont les objectifs étaient d’améliorer les compétences de lecture (rapide) de graphiques des étudiant-e-s et de développer leurs aptitudes de description (dense) du contenu de graphiques. A la fin du projet, il a organisé une journée d’étude sur les graphiques et leur description en criminologie (le 15 novembre 2013) à laquelle j’ai assisté.

Mais d’abord, qu’entend-on par « compétence de littératie graphique », puisque c’est ce dont il est question ici? On considère le plus souvent que cette compétence recouvre quatre aspects: 1) la sensibilité aux données statistiques, 2) la compréhension des concepts statistiques liés aux graphiques (moyennes, médianes, etc.), 3) l’analyse, interprétation et l’évaluation de l’information statistique et 4) la communication des graphiques à différents publics (scientifique, politique, estudiantin, grand public, etc.).

Pour enseigner cette compétence aux étudiant-e-s, de nombreuses ressources pédagogiques existent. Par exemple:

- L’exercice présenté sur cette page est assez classique. Un graphique est proposé et il est demandé aux étudiant-e-s de le décrire en 150 mots sans donner leur opinion. Des pistes sont données ensuite pour effectuer une auto-correction.

- Les petits jeux présentés sur cette page et destinés à des élèves de secondaire aident à se familiariser avec la lecture de données dans un graphique ou un tableau. Les questions posées sont très simples mais on peut aisément imaginer des questions plus complexes (dans tel tableau, quelles sont les chiffres les plus significatifs et pourquoi? quels sont les chiffres qui montrent une rupture dans le temps? etc.) ou demander aux étudiant-e-s de poser des hypothèses explicatives, voire de comparer des graphiques entre eux.

- L’Université de Leicester propose aux étudiant-e-s une ressource très intéressante pour apprendre à présenter des données numériques. Les enseignant-e-s peuvent bien sûr s’en inspirer pour proposer des activités de lecture et d’interprétation de graphiques avec leurs étudiant-e-s.

- L’Open University propose aussi à ses étudiant-e-s un « toolkit » pour travailler avec des tableaux et des graphiques (PDF – 1,2Mo) avec des exercices pratiques.

J’ai rassemblé d’autres ressources ici.

On verra que toutes ces ressources sont centrées sur l’apprentissage individuel des étudiant-e-s. L’originalité du projet Decrigraph a été d’organiser l’enseignement autour de discussions en petits groupes d’étudiant-e-s. Voici un extrait du descriptif du projet à ce sujet:

Cet apprentissage se fera au départ par un travail de groupe à trois qui consiste à réaliser une analyse du contenu d’un graphique (p.ex. le taux de criminalité en Suisse, la part des peines privatives de liberté), à confronter les divers points de vue et à négocier l’information la plus importante devant être retenue au sujet d’un graphique. Le groupe doit ensuite restituer cette information pour une catégorie déterminée de lectrices ou lecteurs (spécialistes, journalistes, grand public…) en rédigeant un descriptif avec un maximum de 4 à 5 phrases. Ce travail est toujours réalisé sous une certaine contrainte de temps. Toutes les propositions sont ensuite soumises à la critique en plénum tout en débattant des critères permettant de juger de la qualité des descriptions. Sur la base de cette expérience réalisée en commun, les étudiant·e·s sont ensuite amené·e·s à retravailler, en groupe d’abord, seul·e·s par la suite, le descriptif d’un graphique similaire contenant cependant d’autres données (p.ex. les données des cantons, sur d’autres infractions ou d’autres années). De manière à expérimenter la valeur évocatrice et compréhensible de ces descriptions, on demandera aux étudiant-e-s de les présenter oralement aux autres participant-e-s du cours, à l’aide d’un graphique projeté ou sur papier.

Concrètement, à chaque séance du cours, l’enseignant présentait un exemple de description de graphique. Les étudiant-e-s étaient ensuite invité-e-s à travailler en groupe de 3 ou 4 (entre 40 et 50 étudiant-e-s en tout en Master de Sciences criminelles) sur un graphique ou un tableau statistique qui leur était soumis. Les groupes avaient alors 2 jours pour envoyer la description écrite du graphique ou tableau par courrier électronique à l’enseignant. Celui-ci compilait les réponses, donnait un feed-back général à la séance suivante et une discussion s’ensuivait.

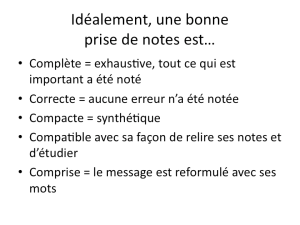

Dans les consignes de travail, les étudiant-e-s étaient invité-e-s à décrire les graphiques en suivant 6 étapes (qui s’inspirent de ce document de J. Groves, 2009 – PDF-103Ko, des exemples sont repris dans ce document):

- Introduction: présenter en une phrase le sujet dont traite le graphique;

- Information principale: décrire en une phrase l’information principale présentée par le graphique, le résultat le plus marquant ou la tendance principale;

- Informations secondaires: décrire en une phrase chaque partie ou tendance du graphique sans utiliser de donnée numérique;

- Corps de texte: détailler les informations secondaires avec quelques chiffres (1 à 3 phrases);

- Conclusion: présenter en d’autres mots les tendances principales en les replaçant dans un contexte plus large;

- Titre: quelques mots pour attirer l’attention qui résument l’ensemble du graphique.

Lors de la journée du 15 novembre, plusieurs idées intéressantes ont été émises pour enseigner la littératie graphique aux étudiant-e-s mais aussi plus largement les statistiques dans leur ensemble:

- Faire produire et traiter des données par les étudiant-e-s eux/elles-mêmes, par exemple en menant un sondage sur un sujet, en récupérant des données d’archive ou en faisant passer un questionnaire;

- Faire critiquer par les étudiant-e-s des graphiques et des tableaux trouvés dans les médias (voir à ce sujet les très intéressantes publications de l’association Pénombre en France);

- Faire utiliser aux étudiant-e-s des données et des graphiques existant, par exemple sur les sites nationaux de statistiques (par exemple l’Office Fédéral de la Statistique ou l’Atlas de l’Etat en Suisse);

- Initier les étudiant-e-s à l’usage de bases de données avec des outils informatiques, comme des cartes interactives ou des cubes statistiques.

Voici donc quelques pistes pour développer la littératie graphique des étudiant-e-s. D’autres compétences de ce type auraient certainement avantage à être traitées de la sorte dans l’enseignement supérieur. Je pense notamment à la résolution de problèmes, à la présentation orale ou à la rédaction de rapports de synthèse… toutes des compétences nécessaires pour réussir ses études mais qui ne sont pas enseignées explicitement…

Read Full Post »